Les familles établies depuis un certain temps dans la paroisse, comme les Sicard, Delorme, Cayet, Lorain, Thilly, ont toutes des maisons de pierres avec hangar, écurie, étable, cour, jardin.

Chapelle Hôtel-Dieu (Immaculée-Conception) de Montréal

Pierre Dagenais fréquenta Anne Brandon, l'aima et la conduisit au pied de l'autel de la chapelle de l'Hôtel-Dieu à Montréal pour la bénédiction nuptiale, mardi le 17 novembre 1665.

Chapelle Ste-Marguerite (Salle de l'Oratoire) - La Rochelle, France

C'est à cette chapelle que mon ancêtre Pierre Dagenais dit Lépine a été baptisé. C'était le dimanche 17 septembre 1634, à St-Sauveur de La Rochelle (Charente-Maritime), France.

Maison de François Dagenais fils (1774)

En 1774, le cultivateur François Dagenais fils reçoit de ses parents, François Dagenais et Marguerite Turcot, la terre agricole familiale, une maison en bois et d’autres bâtiments. Elle est située au 5555, rue Jarry Est, St-Léonard, Montréal.

Anne Marguerite Brandon, une Fille du Roy (1634-1689)

Anne Marguerite Brandon, une jeune femme âgée de 31 ans et fille du Roy, est débarquée à Québec pour la première fois le 18 juin 1665 avec 30 engagés, 90 autres jeunes femmes et filles du Roy.

24 juin 2015

Les familles pionnières du Bas-du-Sault

Les familles établies depuis un certain temps dans la paroisse, comme les Sicard, Delorme, Cayet, Lorain, Thilly, ont toutes des maisons de pierres avec hangar, écurie, étable, cour, jardin.

23 juin 2015

Un triple mariage

|

| Crédit photo : Agence QMI |

Voisins, amis et parents se joignent au cortège nuptial qui, avec le recul imposé par le temps, devient pour nous un cortège d’ancêtres.

.jpg) |

| Chapelle de l'Hôtel-Dieu, Montréal |

|

| Plaque commémorative rappelant la bataille de la Coulée Grou le 2 juillet 1690 à Pointe-aux-Trembles |

22 juin 2015

À propos

Je suis né à Montréal en août 1964. C'est l'année où Nelson Mandela avait été emprisonné à perpétuité en Afrique du Sud, avec huit autres membres de l'ANC.

J'ai vécu mon enfance à Fabreville (Laval) pendant douze ans et passé une bonne partie de l'âge adulte à Longueuil. Je demeure maintenant à Saint-Hyacinthe, tout près de Drummondville.

Je ne me souviens pas vraiment de mon grand-père paternel, Jean-Armand, bien qu'il soit décédé le 12 mai 1973. Je n'avais que neuf ans à peine à l'époque où mon père m'avait annoncé son décès.

Par contre, je n'ai que de doux souvenirs de ma grand-mère Caron qui nous gardait, mon frère et moi sur l'heure du midi en revenant de l'école. Elle nous préparait souvent son plat de pommes de terre en purée mélangé à du steak haché cuit.

|

| Marguerite Caron |

|

| L'auteur de Racines : Alex Haley |

21 juin 2015

Anne Marguerite Brandon, Fille du Roy (1634-1689)

Le St-Jean-Baptiste de Dieppe était un solide navire de bonne envergure pour un 300 tonneaux, deux ponts et deux gaillards. Il appartenait à un armateur de la Compagnies des Indes de Rouen, un dénommé Hubert de la Chenaye (ou Chesnaye).

Quand la jeune Sedannaise (?) Anne Brandon partit pour la Nouvelle-France en 1665, elle ne pensait sans doute pas qu’elle deviendrait la souche d’une abondante descendance aujourd’hui dispersée dans toute l’Amérique du Nord, particulièrement au Québec et dans l'état du Michigan, aux États-Unis.

Elle est l'aînée d'une famille de huit enfants et native de Sedan, chef-lieu du département des Ardennes, près de la frontière belge, un fief protestant. Cette ville s'étend au fond d'un bassin encadré d'hauteurs boisées, dans la vallée de la Meuse.

Pierre Dagenais fréquenta Anne, l'aima et la conduisit au pied de l'autel de la chapelle (Immaculée-Conception) de l'Hôtel-Dieu pour la bénédiction nuptiale, mardi le 17 novembre 1665.

|

| Extrait de mariage du couple Brandon/Dagenais - 17 novembre 1665 Source : Migrations.fr |

Auparavant, Pierre "Dageney" fut aussi parrain de Pierre Cardinal (Cardinau) fils de Simon et Michelle Garnier le 31 mai 1665, le parrain est inscrit comme tailleur.

Françoise, née le 3 mars 1668 à Rivière des Prairies et baptisé le même jour à Montréal unira un jour sa vie à Pierre Roy en 1688 (trois enfants) et ensuite à Pierre Chonard le 22 avril 1699 (trois enfants); Cécile, à Claude Dumets, le 19 juin 1698, à Montréal.

La coulée Grou

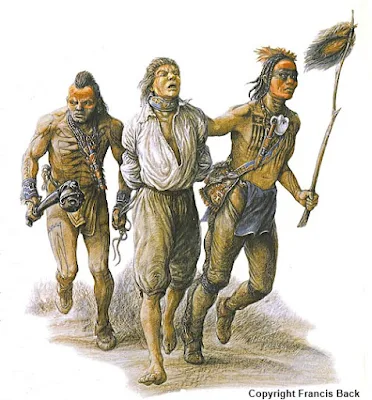

En 1689, lors de la bataille de la coulée Grou, les Agniers, alliés aux hollandais de New-York, font la guerre et massacre les habitants de Lachine. Puis ils se rendent à Lachenaie, en passant par la Rivière-des-Prairies où le 9 août, ils exterminent Pierre Dagenais et Anne Brandon, son épouse, ainsi que plusieurs autres voisins et brûlent leurs maisons.

Les survivants réfugiés, dont le curé Brissac dans le moulin de la Pointe à Deroches inhumèrent le corps de Pierre Dagenais et sa sépulture fut enregistrée sur un bout de papier par le curé de Lachenaie, M. Brissac.

|

| Extrait du registre de Pointe-aux-Trembles de 1694 Source : Wikipédia (La coulée Grou) Source : Petites histoires de nos ancêtres en Nouvelle-France |

La procuration

« fils et filles de deffuncts Pierre Dagenet vivant habitant de cette isle et tailleur d’habits et de deffuncte Anne Brandon sa femme leurs pere et mere pris et tues par les Hiroquois il y a environ quatorze ans »Par cette procuration, les enfants souhaitaient être représentés par leur tante Élisabeth pour recevoir de leur oncle Jean Brandon, marchand à Lyon, tout ce qu'il plaira « aud. Sr. Brandon de donner ou envoyer auxd. Dagenes […] »

Pour conclure, je me permet de vous transmettre la liste de toutes les Filles du Roy, entre 1663 et 1673 et aussi par catégorie.

- Filles du Roy ayant épousé un officier ou sous-officier du Régiment Carignan-Salières

- Filles du Roy de la Maison Saint-Gabriel (38)

- Filles du Roy ET veuves avec ou sans enfant

- Les Filles du Roy émigrées

- Filles du Roy protestantes (20)

- Mariage des Filles du Roy de 1663 (par ordre chronologique avec lieux afférents)

- Mariage des Filles du Roy de 1664 selon Y. Landry

- Par nom de famille (nom de fille)

- Filles du Roy de 1663 (36)

- Filles du Roy de 1664 (14)

- Filles du Roy de 1665 (89* Anne Brandon s'était établie à Ville-Marie, en premier lieu avec Pierre Dagenais)

- Filles du Roy de 1666 (24)

- Filles du Roy de 1667 (89)

- Filles du Roy de 1668 (81)

- Filles du Roy de 1669 (128)

- Filles du Roy de 1670 (120)

- Filles du Roy de 1671 (114)

- Filles du Roy de 1672 (15)

- Filles du Roy de 1673 (53)

Pierre Dagenais dit Lépine (1634-1689)

La famille Dagenais qui y résidait fut préservée partiellement de cette déconvenue. Les nouveaux administrateurs de la ville, nommés par le Roi, tant bourgeois que commissaires, nous apprennent entre autre, qu'Arnaud Dagenais était commissaire de La Rochelle.

Il était le fils d'Arnaud Dagenais et d'Andrée Poulet, né dans la paroisse St-Sauveur de La Rochelle, quartier des artisans, et de la province historique de l'Aunis qui constitue tout le nord-ouest du département de la Charente-Maritime, incluant alors La Rochelle.

La probabilité de son arrivée n'est pas établie. Baptisé le dimanche 17 septembre 1634, son parrain était Pierre Couvarge, (Couraige) sieur de la Tour, sergent royal, et sa marraine Françoise Rabar (Robert).

Il nous semble plus juste de dire que le patronyme provient de la ville d'Agen et le surnom Lépine, porté parfois par l'ancêtre, rappelle les aiguilles nécessaires à tout bon tailleur ? Un tailleur, à l'époque de la Nouvelle-France, avait un revenu d'environ 180 livres par année.

|

| La signature de Pierre "Dageney" |

Les marchands qui connaissaient depuis longtemps le territoire et ce même avant Jacques Cartier, servaient ainsi comme bureau de change. De plus nous apprenons que Pierre Dagenais a un frère : Simon. Ce Simon serait né un 5 août 1632 et serait donc son frère aîné.

Anne Brandon, orpheline champenoise, née le 28 août 1634, aînée d'une famille de huit enfants; native de Sedan, chef-lieu du département des Ardennes, près de la frontière belge, était un fief protestant. Cette ville s'étend au fond d'un bassin encadré d'hauteurs boisées, dans la vallée de la Meuse.

Pierre Dagenais fréquenta Anne Brandon, l'aima et la conduisit au pied de l'autel de la chapelle de l'Hôtel-Dieu à Montréal pour la bénédiction nuptiale, mardi le 17 novembre 1665 (voir addendum III).

| Acte de mariage Brandon/Dagenais en date du 17 novembre 1665 Image : Migrations.fr |

Le moulin à eau

Il pourrait aussi se trouver au pied du rapide de la rivière. Alors il peut s'agir du moulin à l'eau situé au pied du courant, donc là où passe maintenant le pont Jacques-Cartier, ou alors celui qui a existé à Lachine.

Le 5 novembre de la même année, Dagenais délaisse sa terre située à la Côte Saint-François, propriété que lui avaient concédée les Sulpiciens, le 27 juillet 1666, et sur laquelle il y avait (un cabane à grains).

|

| Carte de Montréal, 1687 à 1723. Lachine est au sud-ouest de l'île de Montréal |

En 1689, lors de la bataille de la coulée Grou, les Agniers, alliés aux hollandais de New-York, font la guerre et massacre les habitants de Lachine.

|

Le massacre de Lachine (5 août 1689)

Image: Wikipédia |

Les survivants réfugiés, dont le curé Brissac dans le moulin de la Pointe à Desroches, inhumèrent le corps de Pierre Dagenais et sa sépulture fut enregistrée sur un bout de papier par le curé de Lachenaie, M. Brissac.

|

| Le parc Pierre Dagenais dit Lépine |

addendum I

Devant le notaire Basset, le dimanche 4 septembre 1667, no. 391

Les signatures du couple Dagenais et Anne Brandon aux Archives de la BAnQ

addendum II

Dans le Journal des Jésuites, du 21 avril 1653, arrive à Québec un canot des Trois Rivières, et le pagayeur La Fontaine Cochon rapporte : 16 françois quittent le païs & s'enfuyent,. Parmi la liste avancée des fuyards, un certain Lefpine.

Avons-nous affaire au même Lepine trouvé dans le registre des baptêmes de Montréal comme époux d'une Marie où celle-ci est marraine d'une indienne le 6 novembre 1650 ?

Deux vénérables historiens, Lucien Campeau et Marcel Trudel avaient présumés que ce Lepine était Pierre Dagenais dit Lépine et croyaient celui-ci arrivé en Nouvelle-France en 1650 avec une épouse nommée Marie.

Nous connaissons maintenant la date de naissance de Pierre Dagenais, né dans la paroisse St-Sauveur à La Rochelle et baptisé à la chapelle de l'abbaye Sainte-Marguerite le dimanche 17 septembre 1634, tel que rapporté dans les Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Francaise, volume 44, no 3, 1993, page 215.

Pierre Dagenais, 31 ans, épousa Anne Brandon à la paroisse Notre-Dame de Montréal le 17 novembre 1665. Voir l'excellent texte sur Anne Brandon des chercheurs : Roland-Yves Gagné et Nadine Gilbert, Mémoires de la Société Généalogique Canadienne-Française, vol 59, no 2, 2008 page 115-131.

addendum III

Acte de mariage de

Pierre Dagenais et Anne Brandon

Le mardi 17 novembre 1665

addendum IV

Où fut baptisé Pierre Dagenais le dimanche 17 septembre 1634

addendum V

Acte de naissance de Pierre Dagenais

Chronologie de Pierre Dagenais : Chronologie d'Anne Brandon :

naissance : 17 septembre 1634 /naissance 28 août 1634

1er contrat 16 août 1657 (23 ans)

Leur mariage 17 novembre 1665 (à 31 ans)

Décès 9 août 1689 (55 ans) /décès 9 août 1689 (55 ans)

Variantes orthographiques :

Dagen, d'Agenais, Dagenez, D'Agenez, Dageney, Dagenest, Dagenet, Dagenais, Dagenay, Dagenaye, Dagenays, Dagenetz, Dagéné, Dagène, Dagenaist, Dagenay

Notes - mariage/union :

Les témoins au mariage étaient: Pierre Jarry; Nicolas Hubert dit Lacroix, maître-tailleur d'habits et caporal de la 17iè escouade de Ville-Marie; Gilbert Barbier ancien marguillier et charpentier; et l'officiant Gabriel Soüart prêtre de St-Sulpice de Montréal.